小学生から始める「お金の教育」完全ガイド

小学生から始める「お金の教育」完全ガイド

お金の教育は、将来の「生き抜く力」を育てる第一歩です。この記事では、家庭でできるお金の勉強法や、小学生に最適な実践的教育プログラムを紹介します。

なぜ子どもに「お金の教育」が必要なのか

日本の金融教育は、世界的に見ても遅れていると言われています。OECDの調査によると、日本の高校生の金融リテラシーは先進国の中でも下位水準。早期から「使う・貯める・稼ぐ・寄付する」といったお金の概念を学ぶことが重要です。

「お金=悪いもの」ではなく、「社会の仕組みを理解するためのツール」として教えることが、これからの時代の教育に欠かせません。

「お金の教育」とは、子どもが自分でお金の価値を理解し、使い方や働く意義を学ぶための教育です。

小学生にとっての最適な「お金の教育」ステップ

STEP1:身近な“お金の話”から始める

- お小遣い帳をつけて「見える化」する

- 親子で“買い物”を通じて「価値判断」を共有する

STEP2:「働く」体験を通じて稼ぐ感覚を知る

- 家事やお手伝い報酬制度など、ミニ経済体験を取り入れる

- 地域活動や販売体験など、“働くこと”を感じる機会をつくる

STEP3:「使う・貯める・投資する」を考える

- 欲しいものリストを作り、優先順位を決める

- お小遣いの一部を貯金・寄付に回す

家庭でできるお金の勉強アイデア5選

- 親子で「月の支出」を話し合う

- スーパーで「値段と価値」を比べてみる

- お小遣いの一部を「投資」や「寄付」に分ける

- 家族で家計簿アプリを使ってみる

- 使いすぎた時は「なぜそうなったか」を一緒に考える

体験で学ぶ:「ビジネスキャンプ」と「スマイルゲーム」という選択肢

「お金」や「働くこと」は、座学よりも“体験”を通じてこそ身につきます。

ティーンエイジャービジネス協会では、子どもたちが自分で考え、行動し、学ぶための二つの実践プログラムを提供しています。

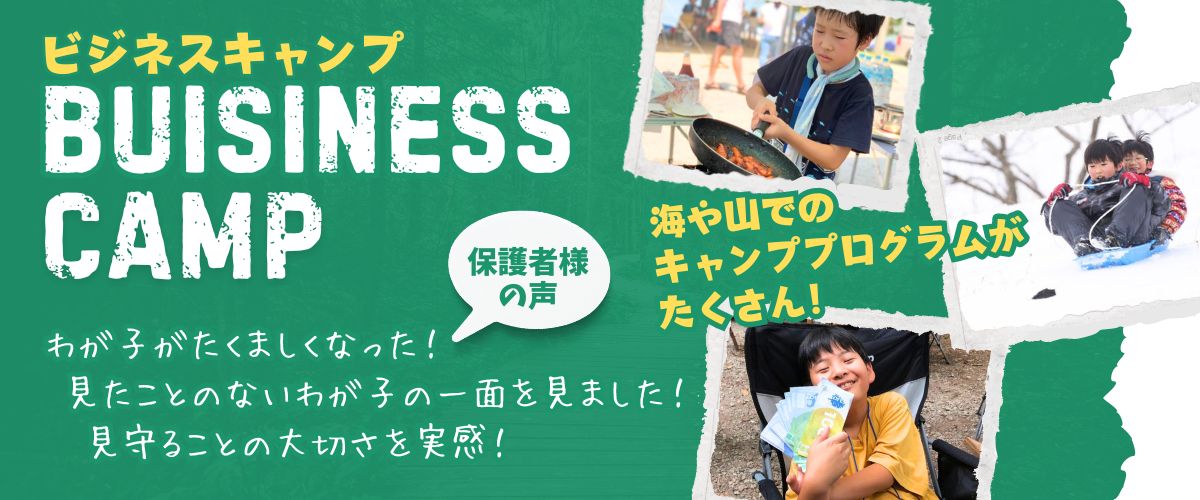

① ビジネスキャンプ — 実際に「稼ぐ・使う・貯める」を体験する

- 小学生〜中学生が、疑似通貨を使って商品を企画・販売・経営体験を行うプログラム

- 仲間と協力しながら、責任感やリーダーシップを育てる

- 終了後には「自分で稼ぐ」ことの意味と社会とのつながりを理解できるようになります

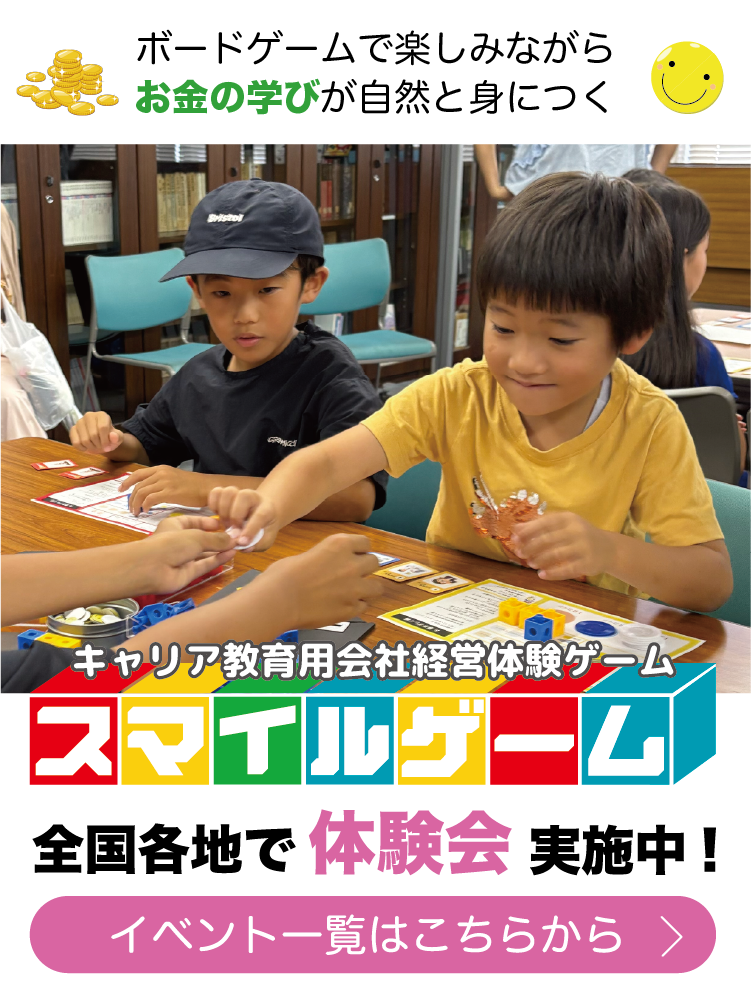

② スマイルゲーム — 楽しみながら“経済の仕組み”を学ぶ新感覚教育ゲーム

スマイルゲームは、子どもたちが遊びながら社会の流れやお金の意味を理解することを目的とした体験型の教育ゲームです。

- 「仕事」「サービス」「税」「投資」など、社会の中でお金が循環する仕組みを学べる

- 勝敗ではなく“笑顔(スマイル)”が通貨として評価されるユニークなルール

- 楽しみながら非認知能力(思いやり・協力・責任感)を育てる

- 学校・家庭でも導入可能で、初めての金融教育教材として最適

「遊びながら学べるのがすごく良い」「子どもが自分から社会の話をするようになった」など、保護者からも高い評価をいただいています。

よくある質問(FAQ)

お金の教育はいつから始めるべき?

専門家によると、小学生低学年のうちから「使う・貯める・稼ぐ」の概念を身につけることが望ましいとされています。

家庭でどんな教材を使えばいい?

お小遣い帳や「こども金融教育アプリ」など、体験を伴うツールを活用しましょう。

お金の教育で子どもが変わる?

自立心・責任感・計画性など、非認知能力の成長が期待できます。

まとめ:「お金の教育」は“生き抜く力”を育てる

小学生のうちにお金の教育を始めることは、知識だけでなく「自立」「責任」「判断力」を育てる最高の機会です。家庭と体験を通じて、将来の“生きる力”を育みましょう。