お金の教育が子どもの将来に与える影響|“生き抜く力”を育てる家庭教育とは

お金の教育が子どもの将来に与える影響|“生き抜く力”を育てる家庭教育とは

「お金の話はまだ早い」と思っていませんか?

実は、子どもが小学生のうちに始める「お金の教育」は、将来の自立力・判断力・社会性を大きく左右します。

この記事では、お金の教育が子どもの将来にどのような影響を与えるのか、そして家庭で今からできることを解説します。

なぜ今「お金の教育」が注目されているのか

金融庁や文部科学省でも、近年は子どもへの金融教育を推進しています。

社会の変化が早く、キャッシュレスや投資など「お金を考える力」が求められる今、学校だけでなく家庭での学びが不可欠です。

お金の教育とは、単にお金の使い方を学ぶことではなく、「お金を通じて社会の仕組みや自分の生き方を考える力」を育てる教育です。

お金の教育が子どもにもたらす3つの成長効果

① 自立心と責任感が育つ

「お金を使う」という行為を通して、子どもは“自分で選ぶ責任”を学びます。

お小遣いの使い方を親が一緒に考えることで、自然と自立心と判断力が育ちます。

② 計画性・先を見通す力が身につく

欲しいもののために貯金する経験は、「目標設定」や「計画性」を鍛える絶好の機会です。

長期的な視点を持つことが、学業や将来の仕事選択にも良い影響を与えます。

③ 社会性と共感力が育まれる

お金は“人とのつながり”を生み出すツールです。

「支払う=感謝を伝える」「寄付=人を助ける」といった体験を通じて、子どもは社会性や思いやりを学びます。

家庭で始める!将来につながるお金の教育法

① お小遣いの「管理」を一緒にやってみる

お小遣い帳をつけたり、毎月の振り返りを一緒に行うことで、数字に強くなるだけでなく“振り返り習慣”が身につきます。

② 「働くこと=価値を生み出すこと」を教える

家事やお手伝いを“仕事”として捉え、対価を渡してみましょう。

子どもは「労働の意味」「お金の流れ」を体感的に理解できます。

③ 社会ニュースや買い物を話題にする

「値上げ」「キャッシュレス」「募金」など、ニュースや買い物時にお金の話を自然に取り入れることで、思考が深まります。

体験で学ぶ「お金の教育」:ビジネスキャンプとスマイルゲーム

お金の教育をより実感できるのが、実際に体験できるプログラムです。

ティーンエイジャービジネス協会では、子どもたちが楽しみながら“経済の仕組み”を体験的に学べる環境を提供しています。

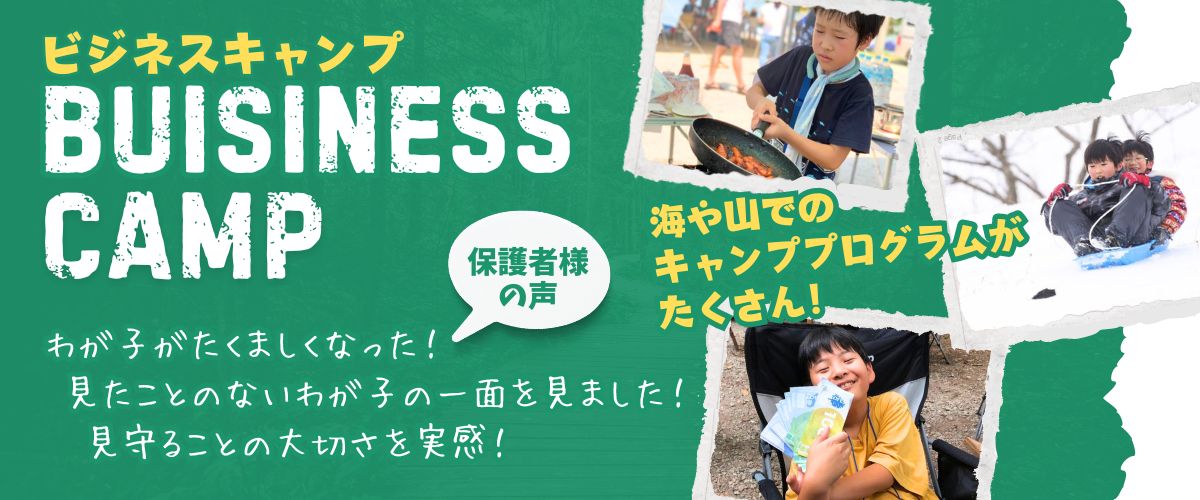

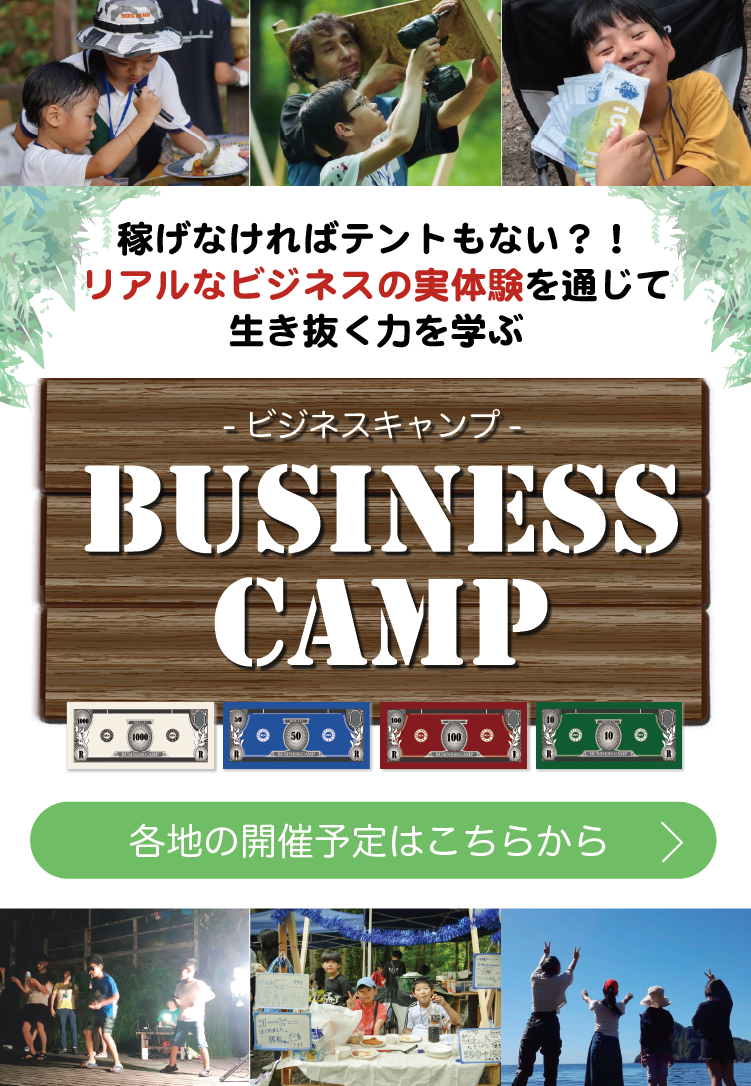

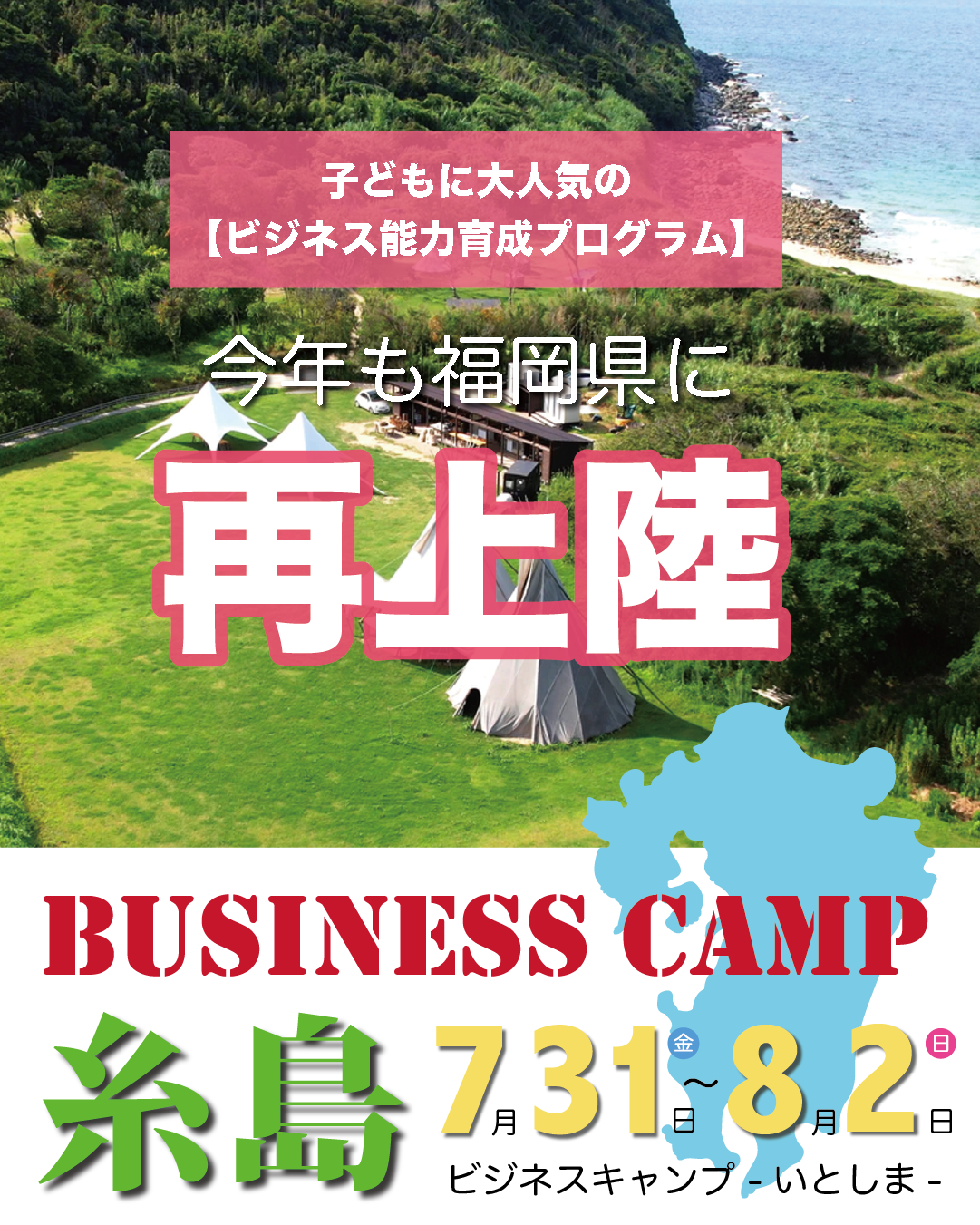

① ビジネスキャンプ — 実際に「稼ぐ・使う・貯める」を体験する

- 小学生〜中学生が、疑似通貨を使って商品を企画・販売・経営体験を行うプログラム

- 仲間と協力しながら、責任感やリーダーシップを育てる

- 終了後には「自分で稼ぐ」ことの意味と社会とのつながりを理解できるようになります

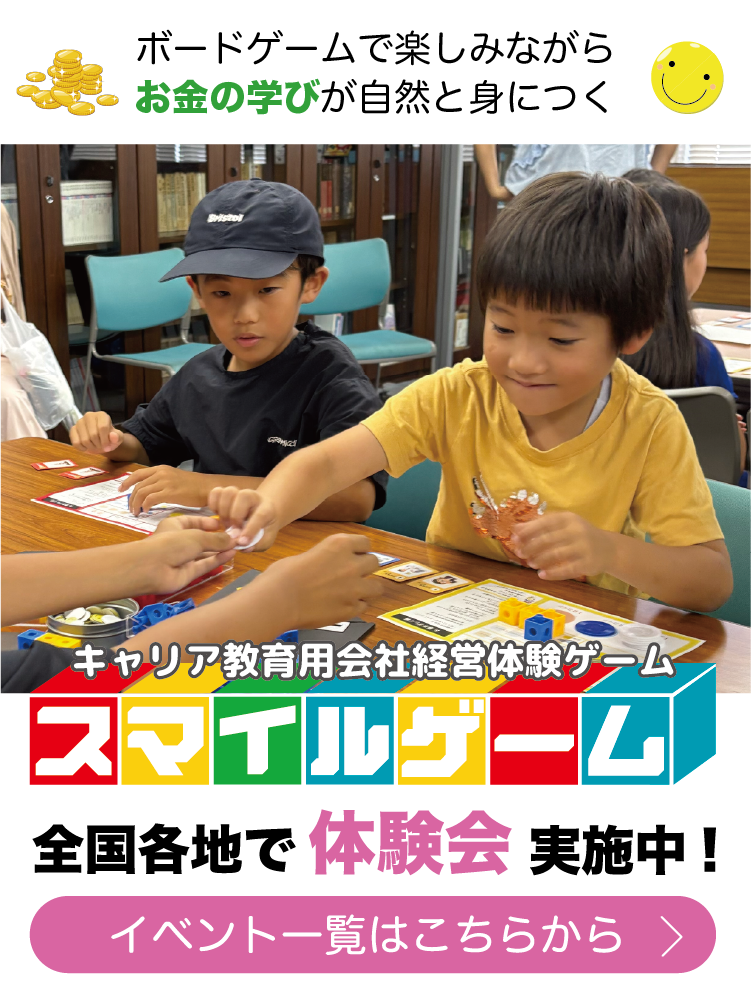

② スマイルゲーム — 楽しみながら“経済の仕組み”を学ぶ新感覚教育ゲーム

スマイルゲームは、子どもたちが遊びながら社会の流れやお金の意味を理解することを目的とした体験型の教育ゲームです。

- 「仕事」「サービス」「税」「投資」など、社会の中でお金が循環する仕組みを学べる

- 勝敗ではなく“笑顔(スマイル)”が通貨として評価されるユニークなルール

- 楽しみながら非認知能力(思いやり・協力・責任感)を育てる

- 学校・家庭でも導入可能で、初めての金融教育教材として最適

まとめ:お金の教育が「将来の生きる力」を育てる

お金の教育は、単なる知識ではなく、将来にわたって子どもが社会の中で自立し、判断し、行動する力を育てます。

家庭での会話や体験を通じて、「お金を通して生きる力を育てる教育」を始めてみましょう。

監修: 一般社団法人ティーンエイジャービジネス協会

代表理事: 山田翔吾

出典: 金融庁「金融経済教育推進」/文部科学省「生きる力を育む教育」/OECD「Financial Literacy for Youth」